高句麗・広開土王と倭の戦いの終焉

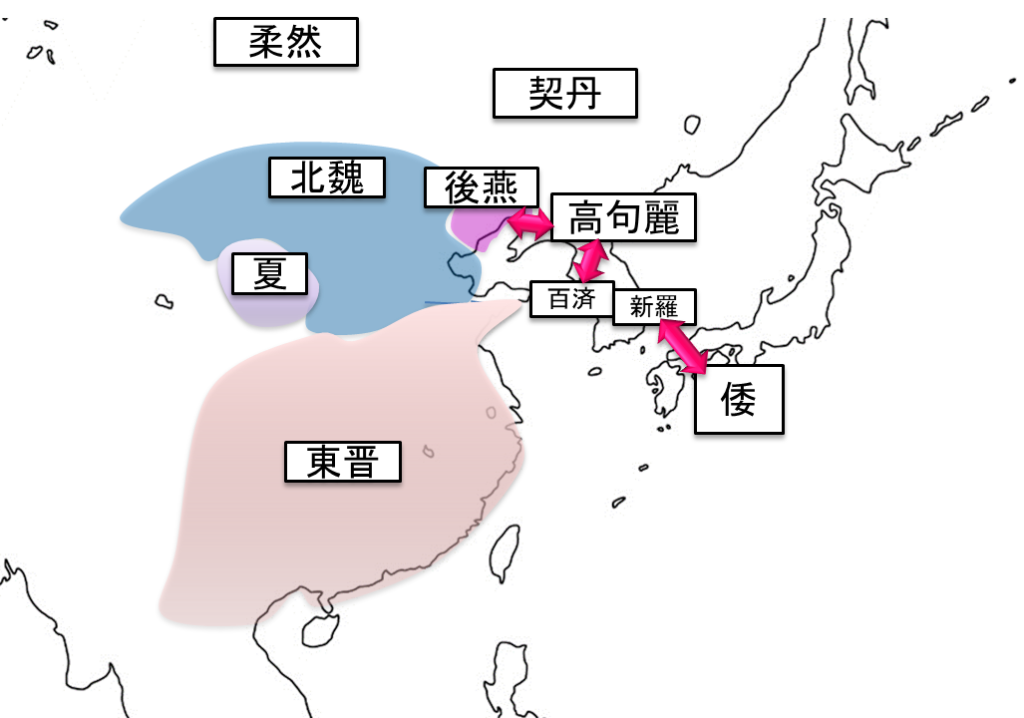

『高句麗好太王碑』(広開土王碑)によれば、倭は広開土王の在位14年目(404年)に帯方郡近辺へ侵攻し、大敗を喫しました。帯方郡の正確な場所には諸説ありますが、5世紀初頭の地理を考慮すると、高句麗と百済の国境付近だったと推定されます。

倭はそれまで新羅領内での戦闘に従事していましたが、急襲によって戦局を一気に打開しようとする「中入り」の戦術を試みたようです。しかしこの作戦は失敗に終わり、「倭寇、潰敗す。惨殺されるもの無数」と碑文に記されています。

広開土王碑以後も続いた倭と新羅の戦い

碑文ではこの戦いが倭との最後の記録となっていますが、実際には倭と新羅の戦いはその後も続いていました。

405年、新羅の明活城を攻めた倭兵は敗北。407年には新羅東部・南部への侵攻も記録されています。408年には倭が対馬に軍営を構え、本格的な新羅侵攻を準備していました。

高句麗が倭との戦争から手を引いた理由

では、なぜ高句麗は404年以降、倭との戦いを記録しなくなったのでしょうか?

その背景には、405年に後燕が高句麗へ侵攻したことがあります。

後燕は、五胡十六国時代の慕容氏によって建国された国で、405年には高句麗の遼東城へと攻め入りました。しかし皇帝・慕容熙の不用意な命令により、攻略寸前で全軍が停止。その間に高句麗は態勢を立て直し、辛うじて城を守り切ったのです。

倭が新羅への侵攻をやめたもう一つの理由

408年、倭は対馬に軍営を構えていましたが、同年を最後に新羅への侵攻は一旦中断されます。その理由としては2点考えられます。

一つは、後燕の滅亡により背後の脅威が消えた高句麗が、新羅支援を再開する可能性があったためです。

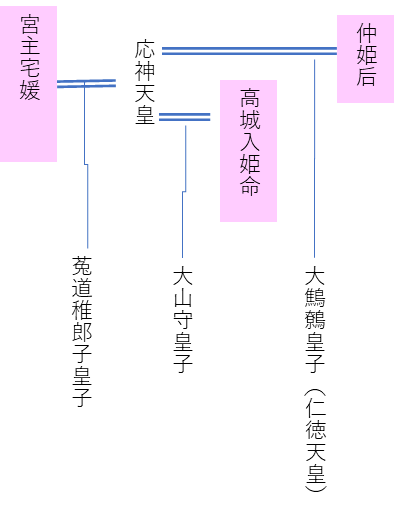

もう一つは、応神天皇の崩御による内政の混乱です。後継者を巡る皇位争いが発生し、倭は対外戦争どころではなくなった可能性があります。

皇位継承と倭国の政治的混乱

応神天皇は菟道稚郎子皇子を後継者としたかった一方、大山守皇子と大鷦鷯皇子との間で後継争いが起きました。応神崩御後、大山守皇子が反乱を起こし、それを鎮圧した大鷦鷯皇子は即位を拒否し続け、倭王の空位が3年間も続きました。

最終的に菟道稚郎子皇子が亡くなり、大鷦鷯皇子(仁徳天皇)が即位したのは412年頃と推定されます。この政治的混乱が、408年以降の対外進出の一時的な停止に繋がったと考えられます。

次章につづく:なぜ東晋に遣使したのか?

仁徳天皇は即位後、東晋へ遣使しようと考えます。なぜこの時期に、衰退しつつあった東晋へ使節を送ろうとしたのでしょうか?

この問いについては、別の記事で詳しく解説いたします。

コメント